Unser Wärmekonzept

Die Grundlagen

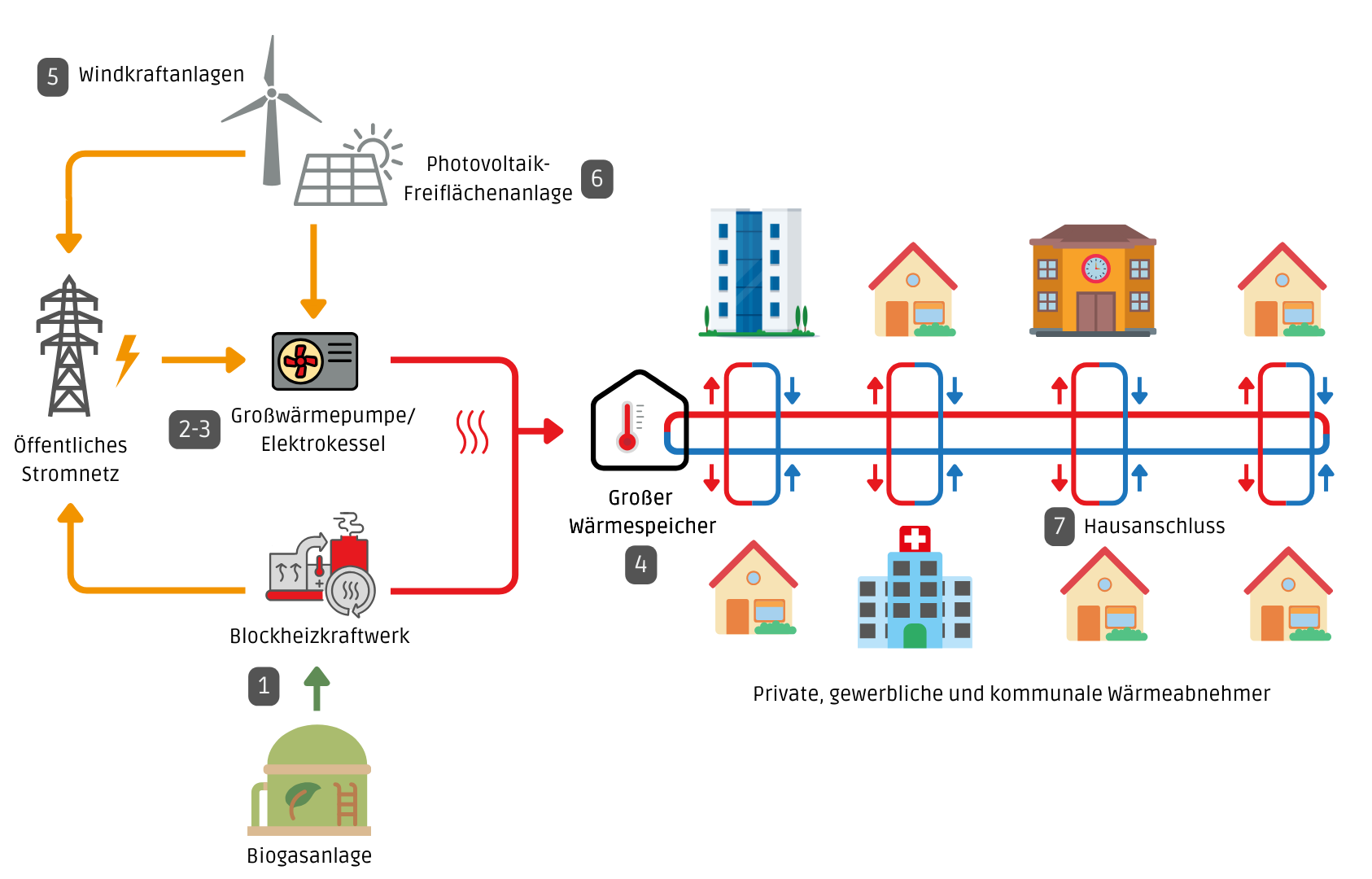

Das vorgesehene Wärmekonzept basiert auf dem Prinzip eines sogenannten Speicherkraftwerkes. Ein Speicherkraftwerk ermöglicht eine bedarfsorientierte Bereitstellung von Wärme und Strom. Im Rahmen des Wärmenetzprojektes in Losheim am See sind die wichtigsten Komponenten dabei ein Biogas-Blockheizkraftwerk, eine Großwärmepumpe und zwei Energiespeicher. Bei den Energiespeichern handelt es sich um einen Großwärmespeicher und einen Biogasspeicher. Sie ermöglichen eine zeitliche Entkopplung der Wärmeerzeugung und des Wärmebedarfs. Somit kann zum einen die Wärmeversorgung der an das Wärmenetz angeschlossenen Gebäude sichergestellt und zum anderen netzdienlich am Strommarkt agiert werden.

Folglich ist es möglich, die Betriebszeiten der Wärmeerzeuger netzdienlich für das öffentliche Stromnetz auszurichten.

In der untenstehenden Abbildung sind die geplanten Komponenten der zukünftigen Nahwärmeversorgung dargestellt.

1

Bei einem Blockheizkraftwerk, kurz BHKW, handelt es sich um ein Aggregat, das gleichzeitig thermische Energie (Wärme) und elektrische Energie (Strom) bereitstellt. Das vorgesehene BHKW wird durch das Biogas der Biogasanlage am Markushof betrieben. Dieses wird über eine Mikrogasleitung zur Heizzentrale in der Streifstraße befördert. Ein BHKW in Verbindung mit einem Speicherkraftwerk bietet den Vorteil, Strom und Wärme bereitzustellen, wenn die Nachfrage nach elektrischer Energie groß ist. Diese bedarfsorientierte Betriebsweise ist nicht nur netzdienlich, sondern auch wirtschaftlich und flexibel. Zur Realisierung einer solchen Betriebsweise, ist außerdem ein Biogasspeicher notwendig. Dieser bewahrt das Biogas auf, welches in Stillstandzeiten des BHKWs produziert wurde. In den Betriebszeiten des BHKWs kann das Biogas dann entsprechend aus dem Biogasspeicher bezogen werden.

2

Eine Wärmepumpe ermöglicht es, Umgebungswärme für Heizzwecke nutzbar zu machen. Im Falle einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bedeutet das, dass die in der Umgebungsluft enthaltene thermische Energie als Wärmequelle dient. Die Wärmepumpe hebt das Temperaturniveau der Umgebungsluft an und ermöglicht so die Beheizung von Gebäuden. Der Vorteil von Wärmepumpen ist dabei, dass sie weniger elektrische Energie beziehen, als sie an thermischer Energie abgeben. Wärmepumpen zeichnen sich somit durch ihre hohe Effizienz aus.

Mit Bezug auf das Speicherkraftwerk soll die Wärmepumpe ergänzend zum Biogas-BHKW den Wärmebedarf decken. Eine netzdienliche Betriebsweise sichergestellt, indem Strom bezogen und Wärme erzeugt wird, wenn elektrische Energie im Überschuss zur Verfügung steht. In diesen Zeiten spiegelt sich dies durch einen geringen Strompreis wider.

3

Ein Heizölkessel wird als Redundanz (die im Normallbetreib nicht genutzt wird) um Wärme zu erzeugen eingeplant. Zu dem Heizölkessel kommt ein 10.000l Tank. Unser Konzept ist so ausgelegt, das wir ganzjährig den Wärmebedarf aus dem BHKW, den Wärmepumpen und dem Warmwasserspeicher versorgen können. Der Heizölkessel hat somit eine Laufzeit von 0 h/a und wir noch gebraucht, wenn alle unserer drei Wärmeerzeuger über einen längeren Zeitraum ausfalen sollten.

4

Ein Wärmespeicher ist notwendig, um das Zusammenspiel der genannten Wärmeerzeuger zu ermöglichen. Er dient als Schnittstelle zwischen bedarfsorientierter Bereitstellung von Strom und Wärme. Es ist möglich, dass Wärme in Zeiten erzeugt wird, in denen nur ein geringer Wärmebedarf besteht, die Situation am Strommarkt allerdings den Betrieb des BHKWs, der Wärmepumpe oder des Elektrokessels wirtschaftlich macht. Die Wärme, die dabei überschüssig erzeugt wird, wird im Wärmespeicher zwischengespeichert und kann dann in das Wärmenetz eingespeist werden, wenn die Situation am Strommarkt unvorteilhaft ist. Der Wärmespeicher dient also der Sicherstellung des Wärmebedarfs, wenn keine Wärme erzeugt wird.

5

Eine Windkraftanlage kann im Wärmekonzept zur nachhaltigen und effizienten Energieversorgung beitragen. Der Vorteil ist dabei, dass die Flexibilität der Wärmebereitstellung aus erneuerbaren Quellen gesteigert wird. Die durch die Windkraftanlage bereitgestellte elektrische Energie kann für die Wärmeproduktion genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Ist der Strombedarf am öffentlichen Stromnetz gedeckt, kann die elektrische Energie der Windkraftanlage einem Wärmeerzeuger zur Produktion zugeführt werden. Bei geringen Börsenstrompreisen ist eine solche Vorgehensweise wirtschaftlicher, als eine Einspeisung der elektrischen Energie in das öffentliche Stromnetz.

Hierbei handelt es sich um ein langfristiges Ziel im Rahmen des Wärmekonzeptes.

6

Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage kann eine wertvolle Ergänzung in einem Wärmenetz darstellen, die das System unterstützt und die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen optimiert. Die Photovoltaikanlage weist ähnliche Vorteile wie die Windkraftanlage auf. Sie fördert die Nachhaltigkeit, erhöht die Flexibilität der Wärmeerzeugung und trägt zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei. Weiter wirken sich die ergänzenden Produktionsprofile der Windkraft- und der Photovoltaikanlage positiv auf das System aus.

Genau wie bei der Windkraftanlage stellt die Integration einer Photovoltaikanlage ein langfristiges Ziel des Wärmekonzeptes dar.

7

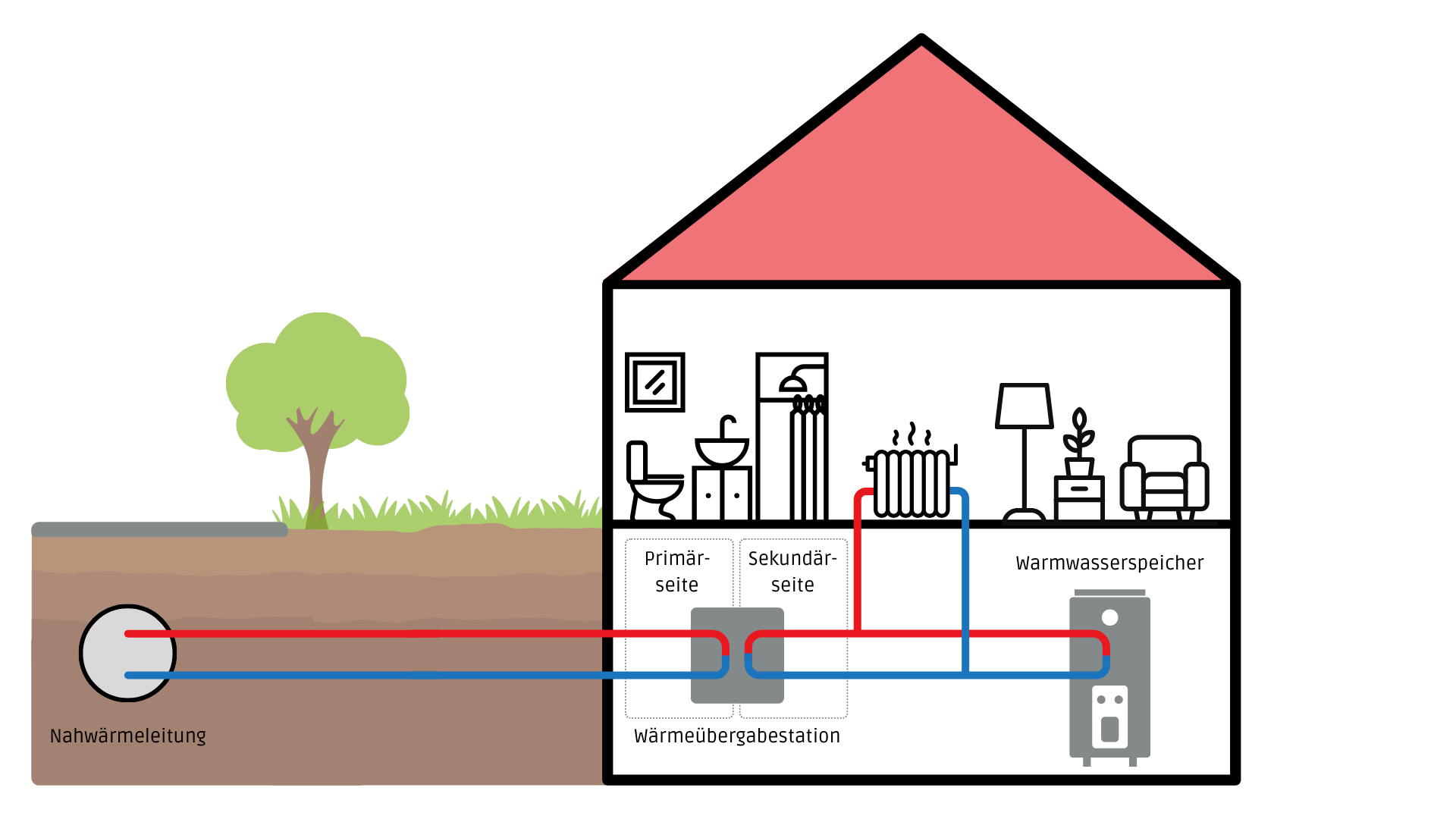

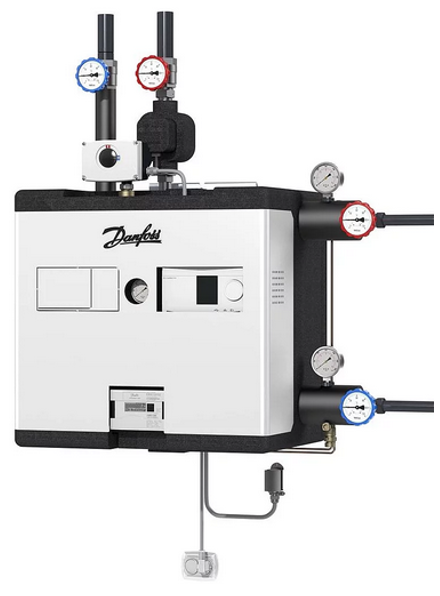

Bei der Hausübergabestation handelt es sich um ein dezentrales Bauteil, das in jedem an das Wärmenetz anzuschließenden Gebäude installiert wird. Die Station sorgt dafür, dass die Wärme des Nahwärmenetzes an den Heizkreislauf des Gebäudes übergeben wird. Das in der Heizzentrale erwärmte Heizwasser wird durch im Boden verlegte Wärmeleitungen zu jeder Hausübergabestation befördert. Diese Wärmeleitungen werden in circa einem Meter Tiefe verlegt. Nach der Wärmenutzung im Gebäude wird das abgekühlte Heizwasser zurück zur Heizzentrale geführt und erneut erwärmt. Ein Vorteil der Hausübergabestation sind die geringen Anschaffungskosten im Vergleich zu einer neuen Heizanlage. Außerdem ist die Übergabestation mit den üblichen Maßen von 90 cm x 90 cm platzsparend.

Noch detailliertere Informationen gibt es zum Beispiel bei der Energie Agentur Rheinland-Pfalz, die in ihrem Praxisleitfaden Nahwärmenetze genau beschreiben.