Wärmenetze Hintergrundwissen

Wer einen tieferen Einblick in die Thematik sucht, kann hier weiterlesen.

Die Grundlagen

Die Hauptquelle für Heizwärme besteht heute noch größtenteils aus Einzelanlagen, die eine Mischung aus fossilen und erneuerbaren Technologien verwenden. Eine attraktive alternative Option zu diesem Ansatz sind vernetzte Wärmesysteme: Durch Nahwärmenetze können mehrere Gebäude mit Heizenergie versorgt werden. Dabei kommen verschiedene Brennstoffe zum Einsatz. Darüber hinaus bieten verschiedene erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie, Geothermie, Strom aus erneuerbaren Quellen (Power-to-Heat) oder Biomasse als Wärmeerzeuger eine vielfältige Auswahl. Insbesondere in ländlichen Gebieten kann die Nutzung von Biomasse bei ausreichender Verfügbarkeit eine attraktive Option mit zusätzlicher regionaler Wertschöpfung sein. Kombinationen mit großflächigen Solarthermieanlagen können ebenfalls eine effiziente Unterstützung der Wärmeversorgung darstellen. Weiterhin bestehen Möglichkeiten zur Kombination unterschiedlicher Energiequellen, wobei beispielsweise eine Energiequelle die Grundlast des Wärmebedarfs deckt, während eine andere nur für vorübergehende Spitzenlasten benötigt wird.

Der Unterschied zwischen Nahwärme- und Fernwärmenetzen ist nicht eindeutig festgelegt und bezieht sich lediglich auf den räumlichen Umfang. Ein Nahwärmenetz ist typischerweise kleiner dimensioniert und versorgt eine begrenzte Anzahl von Gebäuden über kurze Distanzen.

Funktionsweise eines Nahwärmenetzes

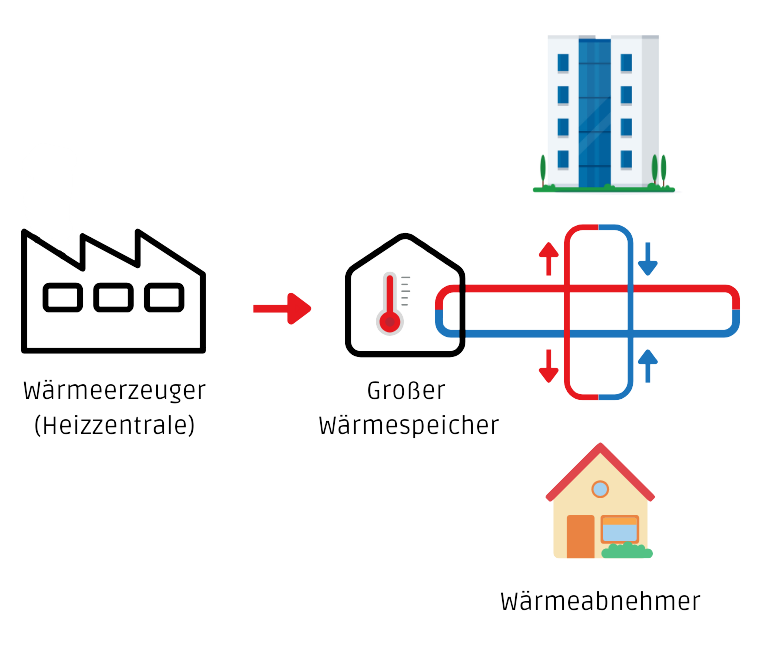

Das gesamte System eines Nahwärmenetzes setzt sich aus Wärmeerzeugern (Heizzentrale/Energieerzeugung) und dem Wärmeverteilungsnetz, einschließlich der Hausstationen zusammen.

Die Wärmeenergie wird über einen Wärmetauscher von den Wärmeerzeugern an das Transportmedium abgegeben. Typischerweise wird Wasser als Wärmespeicher und Transportmedium verwendet. Das aufgeheizte Wasser wird durch Rohrleitungen – unterirdisch oder oberirdisch – zu den Verbrauchsstellen transportiert; für gewöhnlich werden flexible Verbundrohre aus Kunststoff oder Stahlrohre eingesetzt. Um den Wärmeverlust zu minimieren, ist eine effektive Isolierung dieser Rohrleitungen unerlässlich.

An das Netz kann jede Form von Gebäude angeschlossen werden. Bei dem Wärmeabnehmer gelangt die Wärmeenergie durch eine Hausübergabestation in den jeweiligen Heizkreislauf. Dort kann die Wärmeenergie entweder für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.

Das abgekühlte Wasser kehrt über den Rücklauf des Nahwärmenetzes zum Wärmeerzeuger zurück, wodurch ein kontinuierlicher Kreislauf zwischen Wärmeerzeuger, Wärmenetz und Wärmeabnehmer entsteht. Die Verwendung eines Wärmetauschers ermöglicht eine Umwandlung in Kälte, die dann über das Netz bereitgestellt werden kann, beispielsweise in gewerblichen und industriellen Gebäuden.

Unser Konzept

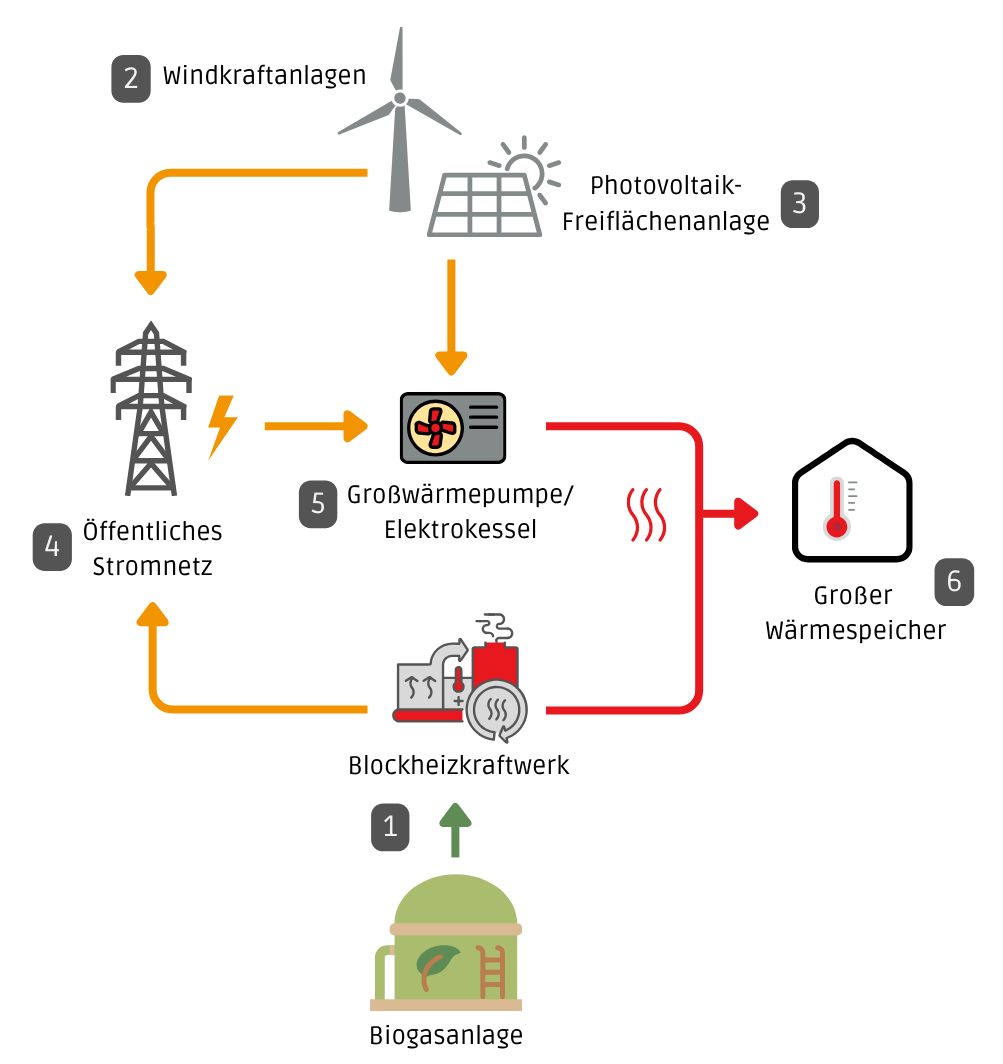

Durch die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes (BHKW) und der Umwandlung elektrischer Energie zur Wärmeversorgung könnte die Wärmeerzeugungsanlage an die Bedürfnisse des öffentlichen Stromversorgungsnetzes angepasst werden. Zu Zeiten einer geringen Residuallast würde der überschüssige und sonst ungenutzte erneuerbare Strom aus Wind- und Photovoltaikanlagen in Wärme umgewandelt und im Wärmespeicher zur weiteren Verwendung bereitgestellt werden. Das Blockheizkraftwerk kann seine Flexibilität der Strom- und Wärmeerzeugung zu Zeiten hoher Stromnachfrage bei gleichzeitig niedriger Einspeisung anderer erneuerbaren Energiequellen nutzen und bedarfsgerecht produzieren.

Das produzierte Gas der Biogasanlage wird über eine sogenannte Mikrogasleitung zur Heizzentrale in der Streifstraße transportiert.

Bei der Verbrennung des aufbereiteten Biogases entstehen Strom und Wärmeenergie. Um Lastschwankungen im öffentlichen Stromnetz ausgleichen zu können und elektrische Energie zu Zeiten hoher Nachfrage zu produzieren, ist die Flexibilität und Leistungsfähigkeit des Blockheizkraftwerkes ein wichtiger Teil der Energiewende. Durch die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme wird ein Gesamtwirkungsgrad von über 90% erreicht.

Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk (1)

Die Gemeinde Losheim am See kann schon heute bilanziell ca. 80 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien abdecken. Durch den starken Ausbau der erneuerbaren Energien kommt es jedoch immer häufiger zu Energie-Überschüssen im Versorgungsnetz. Mit Hilfe des Einsatzes von Power-to-Heat Anlagen könnte die sonst ungenutzte elektrische Energie in grüne Wärme umgewandelt werden. Somit könnte der Strom aus erneuerbaren Energien bei geringer Residuallast möglichst vollständig genutzt werden. Eine geringe Residuallast entsteht durch eine niedrige Stromnachfrage bei gleichzeitig hoher Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom.

In diesem Versorgungskonzept kommt neben dem BHKW eine Power-to-Heat Anlage mit einer Leistung von 1.500 kW zum Einsatz. Diese Anlage dient unter anderem als Backupsystem, um eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Windkraftanlage (2)

Eine Windkraftanlage in einem Wärmenetz trägt zur nachhaltigen und effizienten Energieversorgung bei, indem sie Windenergie zur Unterstützung der Wärmeproduktion nutzt. Der Vorteil hier von ist eine noch größere Flexibilität von Wärme aus erneuerbaren Quellen. Der durch die Windkraftanlage erzeugte Strom kann für die elektrische Betriebsenergie des Wärmenetzes genutzt werden.

Zum Beispiel kann die Windenergie die Pumpen und Steuerungssysteme betreiben, die die Wärmeverteilung im Netz regeln oder den Betrieb von Wärmepumpen unterstützen, die Wärme aus der Umgebung (z.B. aus der Luft oder dem Boden) entziehen und ins Netz einspeisen. Während das Biogas in einem Wärmenetz Wärme direkt durch die Verbrennung erzeugt, kann die Windkraftanlage als zusätzliches, „grünes“ Energieelement handeln, dass den Betrieb des gesamten Systems unterstützt.

In Zeiten hoher Windenergieproduktion (z.B. bei stürmischem Wetter) kann der Strom aus Windkraft verwendet werden, um den Wärmebedarf zu decken, was den Anteil erneuerbarer Energie im gesamten Wärmesystem weiter steigeren lässt. In Phasen mit hoher Windkraftproduktion undd parallel der Wärmebedarf im Netz gering ist, kann die überschüssige Energie in einem Großwärmespeicher gespeichert werden. Diese gespeicherte Energie wird dann bei anliegendem Wärmebedarf wieder freigegeben.

Durch die Kombination von Wind- und Biogasenergie wird das Wärmenetz noch unabhängiger von externen Energiequellen und trägt zu einer stabilen, umweltfreundlichen Energieversorgung bei. Da Wind- und Biogasenergie unterschiedliche Produktionsprofile haben (Wind ist intermittierend, Biogas liefert kontinuierlich Energie), kann die Kombination aus diesen beiden Quellen für eine stabile und zuverlässige Wärmeversorgung in Nahwärmenetz sorgen.

Photovoltaikanlage (3)

Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage kann eine wertvolle Ergänzung in einem Wärmenetz darstellen, indem sie grüne Solarenergie liefert, die das System weiter unterstützt und die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen optimiert. Die Kombination von Photovoltaik- (PV) und Biogasenergie fördert die Nachhaltigkeit, erhöht die Flexibilität und trägt zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei.

Der durch die Photovoltaikanlage erzeugte Strom kann in einem Wärmenetz auf verschiedene Weisen genutzt werden, wie zum Beispiel die direke Unterstützung von Betriebsprozessen im Nahwärmenetz , z. B. für den Betrieb von Pumpen, Wärmepumpen oder Steuerungseinrichtungen. Außerdem kann der erzeugte Strom dazu verwendet werden, den Betrieb von Biogasanlagen zu unterstützen, indem er z. B. für die Energieversorgung der Biogasanlage genutzt wird, wodurch der Bedarf an fossilen Brennstoffen oder Strom aus dem Netz verringert wird.

Bei übermäßiger Solarstromproduktion – insbesondere in sonnenreichen Zeiten – kann der überschüssige Strom in einem Wärmespeicher gespeichert werden. Diese gespeicherte Energie kann anschließend bei benötiger Wärme ins Nahwärmenetz eingespeist werden.

Durch die Kombination von Photovoltaik und Biogas wird die Energieerzeugung im Wärmenetz flexibler und unabhängiger von externen Energiequellen. Da Photovoltaikanlagen tagsüber eine hohe Leistung erbringen, können sie das Wärmesystem während der Tagesstunden unterstützen, wenn die Sonne scheint und folglich die Wärmebedarfdeckung durch den Biogasbetrieb auf die Abendstunden geschoben wird. Durch die Kombination beider Quellen kann die Versorgungssicherheit des Systems auch bei schwankendem Strombedarf und variierenden Produktionszeiten des Biogases gewährleistet werden. Ein großer Vorteil der Freiflächen Photovoltaikanlagen ist, dass sie skalierbar sind, d.h. sie können je nach Bedarf vergrößert werden, um das Wärmenetz kontinuierlich mit nachhaltiger und grüner Energie zu versorgen.

Öffentliches Stromnetz (4)

Das öffentliche Stromnetz ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines Nahwärmenetzes, da es als Backup-Quelle dient und den Austausch überschüssiger oder zu geringer Energie ermöglicht. Das Biogas-geführte Wärmesysteme erzeugt nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Durch den Anschluss des BHKW an das öffentliche Stromnetz wird eine doppelte Nutzung der erneuerbaren Energie erreicht: sowohl zur Stromerzeugung als auch zur Wärmeversorgung. Das öffentliche Stromnetz kann die notwendige elektrische Energie liefern, um verschiedene Komponenten des Wärmesystems zu betreiben, wie Pumpen und Steuergeräte. Insbesondere dann, wenn die eigene Biogasproduktion nicht ausreichend Strom erzeugt, sorgt das öffentliche Netz für eine zuverlässige Stromversorgung. In Zeiten geringer Wind- und Photvoltaikerzeugung, kann die Biogasanlage die Stromversorgung für die Wärmeproduktion versorgen. Dies trägt dazu bei, das gesamte Energiesystem zu stabilisieren und ermöglicht es, den produzierten Strom auch außerhalb des Wärmesystems zu nutzen. Im Gegenzug kann aber auch bei günstigen oder im Extermfall negativen Strombreisen der Strom aus dem öffentlcihen Netz gezogen werden und folglich kostengünstig Strom für die Wärmeproduktion genutzt werden. Durch die zentrale Steuerung werden alle Komponenten des Wärmesystems effizient koordiniert, was zu einer maximalen Nutzung der erzeugten Energie führt und gleichzeitig den Betriebskosten senkt.

Großwärmepumpe (5)

Insbesondere in Zeiträumen niedriger Außentemperaturen kann eine Großwärmepumpe effizient eingesetzt werden. In den Übergangszeiten im Frühjahr und Herbst kann die Umgebungstemperatur dazu genutzt werden, die Temperatur des Heizmediums auf ein für die Nahwärmeversorgung nutzbares Temperaturniveau anzuheben und in das Nahwärmenetz einzuspeisen.

Ein weiterer Vorteil der Wärmepumpe liegt in der Nutzung von Strom aus „eigener“ Stromerzeugung zur Wärmebereitstellung. Die geplante Einbindung von Strom aus umliegenden Windkraftanlagen und Photovoltaikstrom trägt zur regionalen Wertschöpfung bei und erhöht die Effizienz des Systems.

Da sich die zur Wärmeerzeugung zu nutzende PV Anlage ebenfalls im Planungszustand befindet, besteht hier die Möglichkeit durch die Ausrichtung der Module auf den Bedarf der Wärmeabnehmer zu reagieren. Die tiefstehende Sonne am Morgen und Abend kann durch die Nutzung senkrecht aufgestellter PV Module ideal genutzt werden um den Wärmebedarf in den Morgen- und Abendstunden zu decken.

Elektrokessel (5)

Ein Elektrokessel in einem Nahwärmenetz ist eine umweltfreundliche und effiziente Lösung zur Bereitstellung von Wärmeenergie für Gebäude und Wohnanlagen. Der Kessel nutzt elektrische Energie, um Wasser zu erhitzen, welches dann über das Nahwärmenetz an die angeschlossenen Haushalte und Unternehmen geleitet wird.

Der Prozess der Umwandlung funktioniert, indem Strom durch Heizstäbe fließt. Diese erzeugen Wärme, die an das Wasser abgegeben wird. Das erhitzte Wasser wird dann in das Nahwärmenetz eingespeist, wo es über Rohrleitungen zu den angeschlossenen Nutzern transportiert wird.

Ein großer Vorteil des Elektrokessels ist die Umweltfreundlichkeit. Diese wird hauptsächlich zur Produktion genutzt, wenn die Wärme aus BHKW und Wärmepumpe nicht für den Bedarf am Nahwärmenetz ausreicht. Elektrokessel sind flexibel einsetzbar und können je nach Bedarf mehr oder weniger Wärme erzeugen, was sie ideal für die Integration in ein Nahwärmenetz macht. Der Elektrokessel benötigt keine Brennstoffe wie Öl oder Gas und ist daher einfach in der Wartung und im Betrieb.

Großwärmespeicher (6)

In einem biogasbetriebenen Nahwärmenetz spielt ein Großwärmespeicher eine wesentliche Rolle bei der Optimierung der Energieversorgung und -nutzung. Dank des Speichers kann überschüssige Wärme, die in Zeiten geringer Nachfrage erzeugt wird, gespeichert und später genutzt werden, wenn die Nachfrage höher ist.

Die Hauptfunktionen des Großwärmespeicher liegt in der Pufferung der Wärme, der Optimierung der Biogasnutzung, Erhöhung der Versorgungssicherheit, Integration erneuerbarer Energiequellen, Flexibilität und Lastmanagement.

Bei höherem Wärmebedarf, etwa in kalten Nächten oder bei erhöhter Nachfrage, wird die gespeicherte Wärme automatisch an das Wärmenetz abgegeben. Ein solches System ist zukunftssicher, da es die Integration von weiteren erneuerbaren Energiequellen erleichtert und somit zur langfristigen Reduzierung von CO₂-Emissionen beiträgt. Insgesamt bietet der Großwärmespeicher für ein Biogas-geführtes Wärmenetz eine effektive Lösung, um Wärme effizient zu speichern und zu verteilen, was nicht nur die Energieversorgung stabilisiert, sondern auch zur Erreichung von Klimazielen beiträgt.

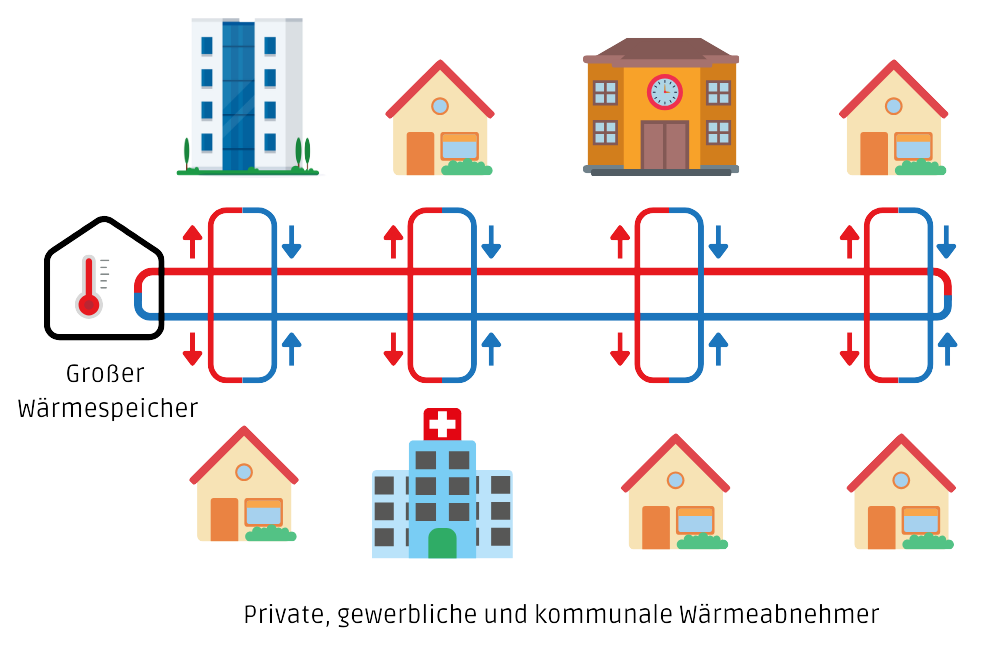

Wärmeverteilung an Gebäude & Hausanschluss

Die Wärmeverteilung erfolgt über unterirdisch verlegte Vor- und Rücklaufleitungen, über die das Heizwasser als Wärmeträgermedium zu den Wärmeabnehmern und wieder zurück zur Heizzentrale gelangt.

Die Wärme gelangt wie Wasser oder Strom in Ihr Zuhause. Ein Netzwerk von Leitungen verläuft unterirdisch entlang der Straße und führt dann in Ihr Gebäude, um heißes Wasser zu liefern. Die Rohre sind sorgfältig isoliert, um den Energieverlust auf ein Minimum zu reduzieren. Durch eine spezielle Übergabestation wird die Wärme in den Heizkreislauf Ihres Gebäudes eingespeist.

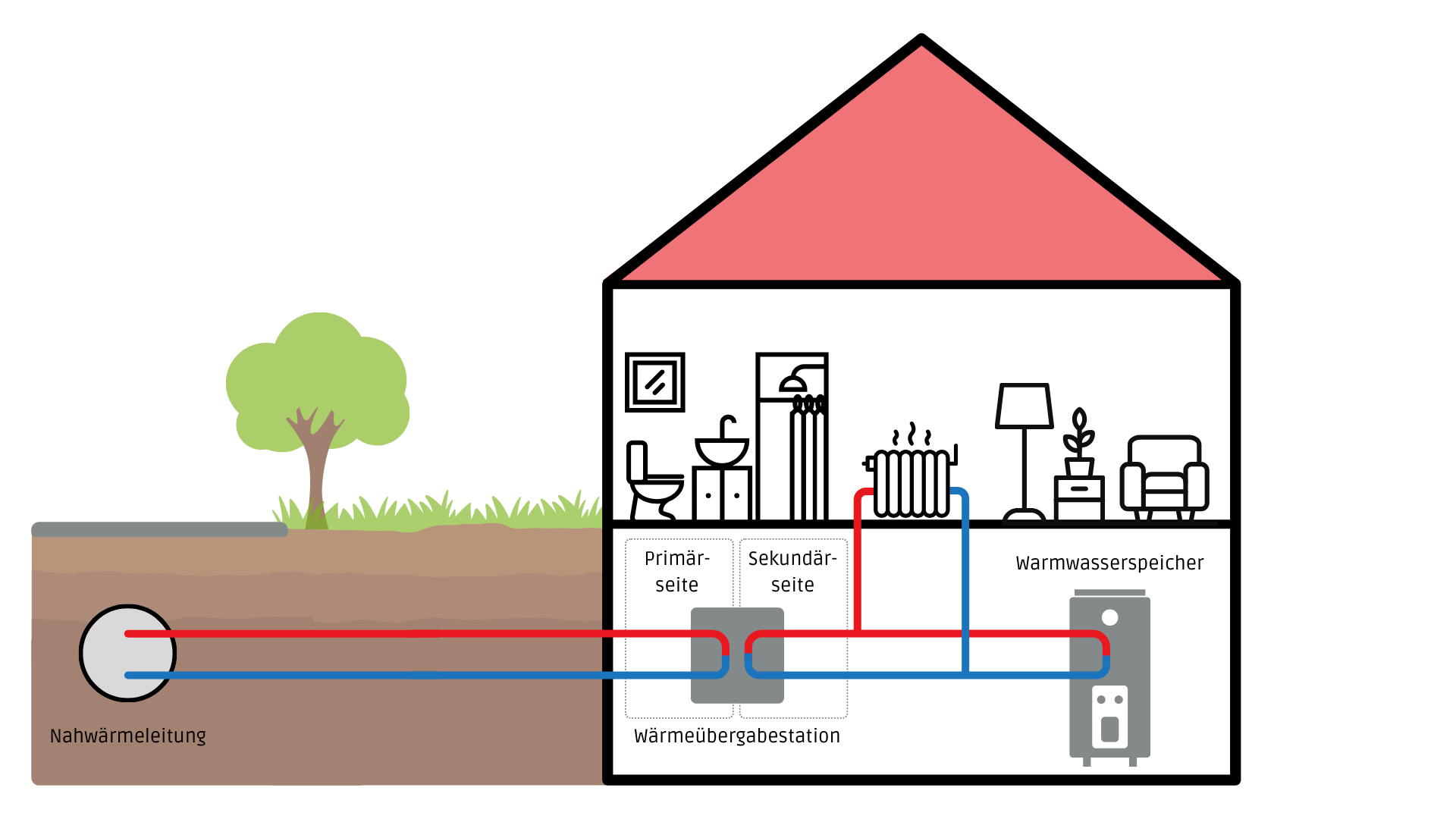

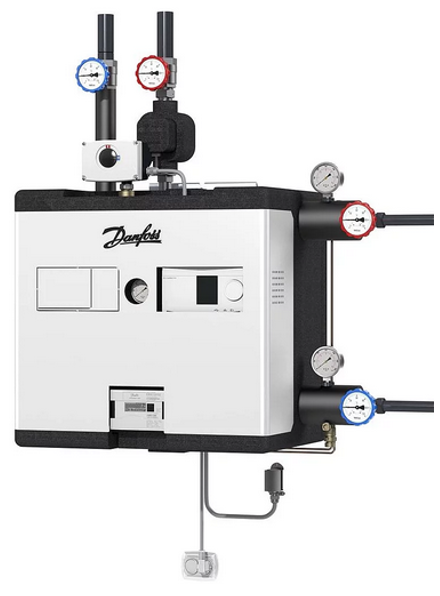

Hausübergabestation

Eine Hausübergabestation ist wie der Name schon verrät, eine Station in der die

Wärme vom Nahwärmenetz an das Hausnetz übergeben wird. Sie ist wichtig, da sie die neue „Heizanlage“ ist. Die Hausübergabestation bekommt über den Vorlauf das warme Wasser aus der Heizzentrale, anschließend fliest das Wasser in die Hausübergabestation und gibt dort die Wärme an den Wasserkreislauf des Gebäudes ab. Folgend wird das erkühlte Wasser über den Rücklauf wieder in den Kreislauf des Nahwärmenetzes zurückgeführt. Vorteil der Hausübergabestation, sind die geringen Anschaffungskosten im Vergleich zu einer neuen Heizanlage. Außerdem ist sie viel kleiner und spart somit Platz im Gebäude.

Hausanschluss Wärmenetz

Damit die Wärme wie schon beschrieben, an die Übergabestation im Gebäude gelangt, müssen Rohre von der Leitung des Nahwärmenetzes gelegt werden. Diese werden in ca. 1 m tiefe verlegt. Es werden dafür zwei Rohre benötigt, ein Rohr liefert die Wärme an die Übergabestation, der sogenannte Vorlauf. Das zweite Rohr ist für den Rücklauf verantwortlich und ist für den Rückfluss des erkühlten Wassers erforderlich. Der Durchmesser der Rohre beträgt XXX cm. Der Durchbruch der Rohre ins Haus muss gebohrt werden, wird anschließend aber wieder ordentlich gedämmt, damit keine Feuchtigkeit oder Kälte in dem Raum entsteht.

Quelle: Energie Agentur Rheinland-Pfalz

Quelle: Energie Agentur Rheinland-Pfalz

Noch detailliertere Informationen gibt es zum Beispiel bei der Energie Agentur Rheinland-Pfalz, die in ihrem Praxisleitfaden Nahwärmenetze genau beschreiben.